Le deuil, un processus bien connu…

Le mot « deuil » décrit aujourd’hui, dans la plupart des usages, le processus résultant de la mort d’un être cher alors qu’étymologiquement il décrit la souffrance ressentie par le sujet (a.f. dueil, du latin « dolere », souffrir).

La souffrance provoquée par le deuil n’est pas une pathologie en tant que telle, comme le résume l’omniprésence de l’expression « faire son deuil » qui resitue bien cette épreuve en tant que constitutive de la condition humaine et de sa finitude.

Cliniquement, trois étapes principales pourraient être isolées :

- Une phase d’« d’état de choc » dans un premier temps. Elle dure de quelques heures à quelques jours durant lesquels s’enchaînent des épisodes successifs possiblement de désespoir, de sidération, d’anesthésie affective, de grande fatigue et de régression.

- Une phase dite « de dépression ». Elle dure de plusieurs semaines à un an avec une durée d’environ six mois pour la plupart des endeuillés. Elle s’exprime à la fois par un état émotionnel faisant coexister tristesse, colère et culpabilité -témoins de l’ambivalence de l’endeuillé- et un retrait social.

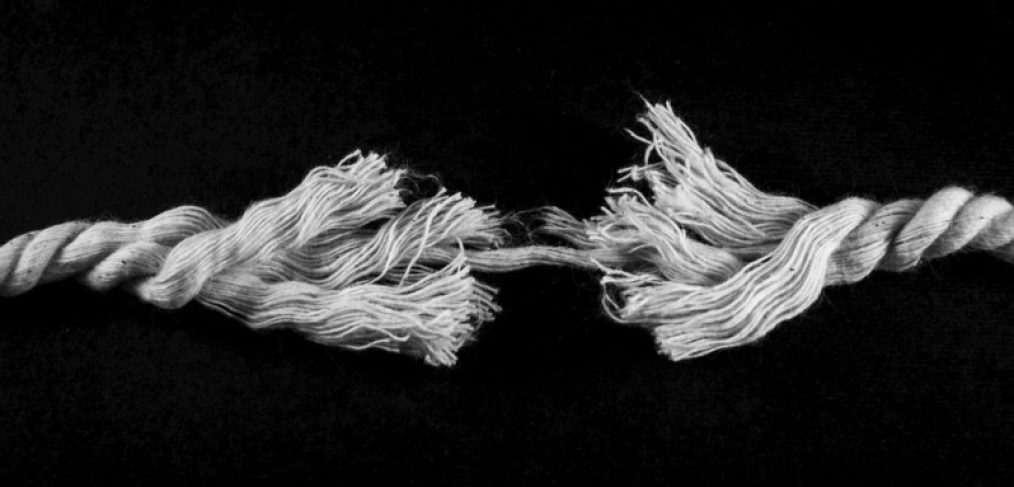

- Une phase dite « de résolution » qui survient ensuite. Elle signe l’acceptation de la perte par l’endeuillé ainsi que la résurgence d’investissements anciens et l’apparition de nouveaux. Ceci décrit le cours normal du deuil mais un sujet peut échouer à entrer dans la dynamique du processus de deuil : on qualifie alors le deuil de « compliqué ».

….mais qui peut se compliquer.

Cela se traduit de diverses manières : lorsque le sujet témoigne d’une indifférence à un moment où l’on attendrait la manifestation d’un désespoir, on parle de « deuil absent » ou de « deuil différé ». On peut observer, à l’inverse, des situations de « deuil intensifié », débordant largement le sujet. Le « deuil prolongé » s’étend anormalement au-delà de la moyenne, que les manifestations du chagrin soient patentes ou discrètes, et empêche l’endeuillé de s’investir à nouveau dans l’existence.

Le « deuil pathologique » renvoie à tous les cas où il s’associe à trouble psychiatrique (de type hystérique, obsessionnel, délirant, anxieux ou dépressif).

En ce sens, le psychologue clinicien dispose des connaissances qui lui permettent de repérer les signes d’un deuil compliqué ou pathologique, et d’être attentif aux personnes « à risque » en procédant à une anamnèse qui intégrera la question des circonstances du décès, des possibles pertes antérieures, d’éventuels antécédents psychiatriques mais aussi des conditions familiales et sociales etc.

Car si un traitement médicamenteux peut s’avérer transitoirement utile, rien ne justifie de médicaliser à outrance une expérience existentielle qui contribue à nous faire humains et que nos sociétés modernes, par des rituels de plus en plus succincts, veulent oublier.Un lieu de parole libre

L’apport du psychologue consiste d’abord à proposer un lieu de parole libre et sans auto-censure. Alors que les circonstances de la vie courante contraignent l’endeuillé à prendre en permanence sur lui pour cacher sa peine et « faire bonne figure ». Par ailleurs, ses connaissances lui permettent de repérer les éventuels signes avant-coureurs d’un deuil compliqué ou pathologique et d’intervenir en conséquence. Enfin, sa mission consiste non seulement à favoriser le passage souple d’une étape à l’autre dans ce processus douloureux mais aussi à ne pas s’en tenir à la seule verbalisation des émotions : les questions de la recherche d’un sens à construire pour ce qui est advenu mais aussi de la pacification du lien au disparu ainsi que celle de l’acceptation de son héritage symbolique sont au centre d’un processus thérapeutique abouti.

Les autres deuils

Notons par ailleurs qu’il peut être profitable d’étendre par analogie ce que l’on sait du processus de deuil concernant la perte d’un proche à d’autres vécus de perte. Ceux-ci sont souvent d’autant plus bouleversants pour le sujet que loin de lui témoigner de l’empathie, la société peut le culpabiliser de cette détresse jugée moins légitime (perte d’un animal de compagnie, perte d’une entreprise, etc.)

Pour conclure, remarquons que là où un deuil se déroule initialement au mieux (autant que faire se peut) consulter peut représenter un apaisement sans être indispensable ; en revanche, c’est une absolue nécessité lorsque la douleur reste aiguë malgré le temps qui passe, lorsque surgissent des signes d’auto-destruction physique (anorexie, alcoolisation et autres conduites addictives etc.) ou psychique (humeur sombre, pensées suicidaires…).